“他是个不唯上只唯实的人,一次厂长开大会,决定增产收音机、减产计算机。只有他反对,认为计算机对国计民生意义更深远,应该放眼长远、着眼大局”“只有他讲实话,不怕得罪领导”。

很多人看他画得好,便向他索要,他总是有求必应。有朋友新婚或搬家,他知道后,都会主动送一张自己的得意之作。他画画从不署名,还说不想让别人记住。但这一愿望只实现了一半,被采访的所有人,都对他记忆犹新,仿佛昨日。

南老做人底线很高,如同物理定律严谨。任北京天文台副台长时,常有国外同行来访,或国内伙伴谈合作,他都以个人名义接待。家人不解,“为什么公事还要个人安排?”,他说,这些人都是因为我在这里才来,我不在他们不来,所以应我接待。

他工作要求很严,但并不专横,愿意倾听大家意见。“只要你能够解释通,他会很虚心地听取并接受你的意见,从不会把这些争执放在心上”。

他给应聘者刘娜回信,“这里不是公司,没有老板,不要什么都‘Yes’,要大胆地答‘No’。不要不懂装懂,人不可能什么都会,那样什么也干不好。这里每个人都是学生。我也每天都在学习。我不懂的事会问学生,让学生帮我。我更重视工作态度,看敬业精神,看是否不断进步”。

台里每个人都知道他的性格,好强,道德要求高。天眼评审会的钱,从来不拿;大学科普讲座,尽量与学生会联系,以拒绝酬劳。但多年来,在贵州支持了上百个希望工程。

对人“真心”:夫童心者,真心也。“豪华落尽见真淳”这句话,像专门为南老说的。南老毫无机心,对普通人也很好,是工农型的科学家。凡工作过的地方,人们一谈起他,都是美誉和怀念。

工人们谁有困难,他都愿意帮忙,一点小事都记在心里。米光有个弟弟最不让人省心,不好好上班。他就一直安慰米光,帮他想办法,并隔几天就问一问。每每说起和他在一起的日子,无论是欢乐,还是艰难,以及长久的离别,米光布满皱纹的脸上,都充满感人的真挚……

2017年4月,南老病情已很重,人生进入倒计时。正在医院做小手术的甘恒谦,突然在病房见到拎着慰问品的南老夫妇,既惊讶又感动。“我这小病从没告诉过老师,他来前也没打电话。他都病重成那样了,还来看我这个受小伤的学生”,甘恒谦十分内疚。这次见面,也成了师生永别。

“每次我们中间有谁生病了,他再忙都要亲自去看望。2010年,我被查出甲状腺结节,他嘱我尽快治疗,那么忙还到医院看我。有个周末,我和妻子在公交车上碰巧遇到他,他摇晃着朝我走来,凑近仔细看我脖子,用手轻轻抚摸伤疤,好一会儿,仿佛松了口气,才缓缓地说:‘这恢复得挺好的……’,那关切的眼神,满眼慈祥,像一个想快点知道儿子病情的老父亲。下车后,妻子感慨地说:‘老杨,遇上南老师,你真是太幸福了’”。

他就是这样一个极善良,一心为别人着想的人。过70岁生日,学生们要给他庆祝,他只同意简单一起到餐厅吃个午饭。生病期间,学生们去看他,他说人来可以,什么东西都不许带。治疗期间,他仍坚持到办公室工作。他从不愿麻烦别人,却经常带学生改善生活,操心他们的工作和发展。

再谈起南老,他的学生张海燕数度哽咽,泣不成声。她总以为自己还能再见到那个似乎无所不知、爱抽烟、嘴硬心软的老爷子,听他在隔壁办公室喊自己的名字。而这些昔日普通得不能再普通的场景,如今却成了一种奢望。

“我们FAST人都非常非常敬重他”,潘高峰谈到,在南老过世之后,很多合作单位、评审专家,都自发打电话来问候,为他的离去感到悲痛。还有人自发在他生前工作的办公室门口献上鲜花,有人路过他的办公室时,会在门口鞠躬致敬。

“这种感情超过了同事和师生。比如说,我什么事都不干,我也愿意跟他在一起,就陪着他,就这样”,姜鹏说。

“我觉得南老师最酷的,就是他影响了一大批人,他好像还没有离开我们一样”,张蜀新感慨,我们不自觉地会把他的一些要求,变成对自己的要求,再一代一代薪火相传。

“每当我们遇到困境,就会仰望满天繁星,想想南老爷子的付出和心血,就没有什么过不去的坎,也没有什么解决不了的问题”,黄琳说。

-

詮釋雷鋒精神的戰場密碼兩個多月來,中國全民戰“疫”過程中所展現的諸多方面的道德進步。

詮釋雷鋒精神的戰場密碼兩個多月來,中國全民戰“疫”過程中所展現的諸多方面的道德進步。 -

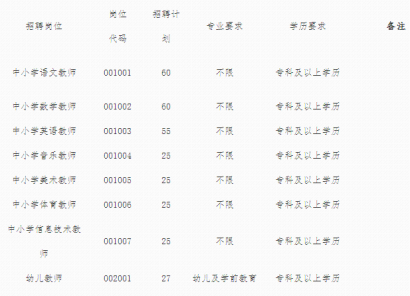

事业单位事业编!河北教师招聘上千人,快看岗位表○沧州盐山县聘选聘中小学教师155人 ○泊头市公开招聘合同制教师302名 ○沧州师范学院2018年工作人员招聘公告 ○大名县2018年度教育系统公开招聘教师1

事业单位事业编!河北教师招聘上千人,快看岗位表○沧州盐山县聘选聘中小学教师155人 ○泊头市公开招聘合同制教师302名 ○沧州师范学院2018年工作人员招聘公告 ○大名县2018年度教育系统公开招聘教师1 -

“槍听我的話,我听黨的話” 一支步槍寄托三代說話聲音清脆甜美,動作干淨利落,一雙靈秀漂亮的大眼楮,顯露出巾幗不讓須眉的果敢與干練。11月底,在無錫聯勤

“槍听我的話,我听黨的話” 一支步槍寄托三代說話聲音清脆甜美,動作干淨利落,一雙靈秀漂亮的大眼楮,顯露出巾幗不讓須眉的果敢與干練。11月底,在無錫聯勤 -

怀疑丈夫情人节在外鬼混 妻子把他的丁丁剪成条情人节又现“丁丁”历险记 前天是西方的情人节,但在这个寓意浪漫的节日里,不是所有情人都在甜蜜中过节。当日

怀疑丈夫情人节在外鬼混 妻子把他的丁丁剪成条情人节又现“丁丁”历险记 前天是西方的情人节,但在这个寓意浪漫的节日里,不是所有情人都在甜蜜中过节。当日 -

天津慧美汽车17款奔驰G5004X4向来都是一款特立独行的奔驰越野车系方方正正的最传统越野车外形设计以及遇着艰难路段都可以克服

天津慧美汽车17款奔驰G5004X4向来都是一款特立独行的奔驰越野车系方方正正的最传统越野车外形设计以及遇着艰难路段都可以克服