6年后在通化,刘绍禹劝他,“搞电视发射机,这不是我们想干就能干的,这不可能?”“怎么不可能,半导体收音机,我们不是也干下来了吗?”。他“做事一丝不苟。做什么,成什么”,在无线电厂仅三年,就做出了“一像三机”的成就。

“中国人为什么不能做”?说小点,南老自小骨子里,就有股不服输的劲儿;说大点,他志存高远,如同苏东坡所言,“古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志”。南老的志气,让王宏感慨不已。

有点“轴”:回头来看,南老让人难忘的,不是成功后的鲜花和掌声,而是此前经历的重重磨难。他认定天眼,百折不回,23年只做一件事,可说是:“古有十年磨一剑,今有廿载铸天眼”。

天眼代表了中国科技界的长征,见证了科学追求,还见证了战场、名利场和国际博弈场。世人只见其辉煌,但其背后有血也有泪,滴在那跋涉的脚印上。

对比两弹一星这一国家行动,FAST长时间是个人行动,可由大家分担的风险、压力,重重压在他个人的心上、肩上。

首先,选址很难。用遥感技术捕捉3000多个洼地,选出300多个坑,其中大坑100多个。他年过半百,坚持每个大坑都亲自去看,一个个“用脚去选”。以当时的道路条件,每天最多走1-2个。七八十度的陡坡,人就像挂在山腰间,有一次雨天滑倒,差点掉下悬崖,“没有树,那就完了”。

从凼顶下去,要走近2个小时,“我每次走到这里,都像下地狱一样”,喘不过来气的南老,只得拿出速效救心丸。每看一个大坑,“他的眼睛里充满兴奋,像发现了新大陆”,平塘副县长王佐培,第一次见到这个“天文学家”,诧异他太能吃苦,始终是最专注、最认真、最坚持的人。

“南仁东啊南仁东,跟你做事就是难”,面对这个艰辛、寂寞的事业,聂跃平半开玩笑半认真地叹道。南老回应,“你别想跑!是你把我领到贵州深山的”“要是漏掉最好的,我死了还会在这里转”。

其次,立项太难。初勘结束后,他满中国跑,寻求合作单位。天文台没钱,他花公家的钱比花自家的还要节省,在市内办事,从不打车,全靠蹬自行车;出差坐着咣当响的绿皮火车,花50个小时,一趟趟往返于北京和贵州,在当地也乘公交;出差时两人住一间、或学生睡地上;有的国家不让两男同住,还出现尴尬;有时自带饼干,请吃饭只许一人陪。为了省钱,他获得“铁公鸡”雅号。

因为看不到出路,身边的人纷纷离去,他几乎成了光杆司令,只剩下几位学生帮着支应。那时他“经费也没有,大家都叫他‘丐帮帮主’。常人有困难要后退,他不是,一板一眼”。正是这种执着的韧性,在长达12年的预研过程中,没名分、没经费、没人,他咬牙硬撑下来了。

今天回顾天眼,不少人说,十多年在大山里选址最苦、最难。但为选址跑路最多的聂跃平却说,“吃苦那些都没关系,关键是天文台开始做这个项目时,没有固定经费支持……找经费支持最难”。选址、科研,自己可做的都不难;审批权不在自己这里,要审批的最难。

“国外项目怎么做?”“您知道的呀,大项目是自上而下,找人来做”。南老很羡慕邓稼先那一代科学家,专心科研就行,需要什么,举全国之力支持,那多好啊!如果不必科学家去申请经费,接受任务即可,就是永远不要南仁东这个名字,也心甘情愿!

“大量的青春都耗在申请中,耗在各种各样的行政审批中”“每走一步,都是等待、期望、失望……你爱FAST,就像恋爱,恋爱十多年了,好像总在爱与失恋中煎熬”,张蜀新感叹。

“可是,还得爱”“我有等待,但没有失望”拿出苏打饼干、捂着胃的南老说。大家觉得天眼之路,很像中国复兴之路,内有自身困难,外有封锁围堵,满是艰辛。从1994到2007年,“天眼”终于成功立项。

最后,建设更难。为把好事做好,他特较真,追求完美,建设过程也就艰辛百倍。身为首席科学家和总工程师,他既是司令也是兵,一直冲锋在最前线,自称“战术型的老工人”。

-

詮釋雷鋒精神的戰場密碼兩個多月來,中國全民戰“疫”過程中所展現的諸多方面的道德進步。

詮釋雷鋒精神的戰場密碼兩個多月來,中國全民戰“疫”過程中所展現的諸多方面的道德進步。 -

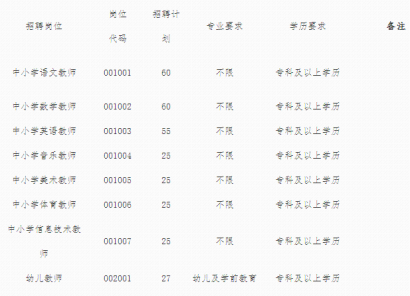

事业单位事业编!河北教师招聘上千人,快看岗位表○沧州盐山县聘选聘中小学教师155人 ○泊头市公开招聘合同制教师302名 ○沧州师范学院2018年工作人员招聘公告 ○大名县2018年度教育系统公开招聘教师1

事业单位事业编!河北教师招聘上千人,快看岗位表○沧州盐山县聘选聘中小学教师155人 ○泊头市公开招聘合同制教师302名 ○沧州师范学院2018年工作人员招聘公告 ○大名县2018年度教育系统公开招聘教师1 -

“槍听我的話,我听黨的話” 一支步槍寄托三代說話聲音清脆甜美,動作干淨利落,一雙靈秀漂亮的大眼楮,顯露出巾幗不讓須眉的果敢與干練。11月底,在無錫聯勤

“槍听我的話,我听黨的話” 一支步槍寄托三代說話聲音清脆甜美,動作干淨利落,一雙靈秀漂亮的大眼楮,顯露出巾幗不讓須眉的果敢與干練。11月底,在無錫聯勤 -

怀疑丈夫情人节在外鬼混 妻子把他的丁丁剪成条情人节又现“丁丁”历险记 前天是西方的情人节,但在这个寓意浪漫的节日里,不是所有情人都在甜蜜中过节。当日

怀疑丈夫情人节在外鬼混 妻子把他的丁丁剪成条情人节又现“丁丁”历险记 前天是西方的情人节,但在这个寓意浪漫的节日里,不是所有情人都在甜蜜中过节。当日 -

天津慧美汽车17款奔驰G5004X4向来都是一款特立独行的奔驰越野车系方方正正的最传统越野车外形设计以及遇着艰难路段都可以克服

天津慧美汽车17款奔驰G5004X4向来都是一款特立独行的奔驰越野车系方方正正的最传统越野车外形设计以及遇着艰难路段都可以克服