“哥哥是个有民族气节的人,从小到大都坚定自己的理想信念,为了攻克科研难关,克服了许多常人无法承受的压力和困难”“哥哥性格很‘古怪’,好强、道德标准高、原则性强,常常语出惊人”,弟弟仁刚说。

“你如果和他谈两个小时的话,就发觉他是一个不一般的人,他对问题的理解深度,对你个人的这种关怀。在那五年最困难的时候,能组织这样一个理想主义的团队,与他个人魅力有关”,朱文白说。

“北筑鸟巢迎圣火,南修窝凼落星辰”,天眼奠基石上,刻着他自己写的对联,这是他的家国情怀。“南老师总说,他是悲观主义者,可我们觉得他是理想主义者”,学生张海燕说,这二者都存在于身上,构成他的力量。他时而像堂吉诃德,为理想而生;时而像谭嗣同,可为理想而死。

高处不胜寒,他的人生是寂寞的,“他为什么要去干这事,不理解”“他没去世之前,我还觉得他就是一个普通人”“你这个不起眼的小老头,一个普通人……我早该对你刮目相看”“我眼中的你,跟媒体报道的也有不同,没有那么高大,也不是什么英雄”,妻子及家人说得多的,是“不理解”。

“令德唱高言,识曲听其真”。他的言行,充满着为民、为国,还有为人类、为宇宙,一个彻底的理想主义者。他的心灵,已超越了国界,超出了地界,飞向那广袤的太空。

痴人:“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”

成非常之事,必非常之人。南老有些“怪”,异于常人,时常做出“出格”之事。

有点“狂”。有人说他是疯子,有人说他是狂人。可他的一生,几次把别人眼中的狂想,变成手中的现实。

当时我国仅有25米射电望远镜,想跨过世界最大的、美国305米的阿雷西博望远镜,直接做“天眼”,这在不少人眼里,是大胆到狂妄的计划。

外国人怎么看?“一个连汽车发动机都做不好的国家,怎么能做‘大射电’望远镜?”说这话的是,相识多年的外国朋友,显然并无恶意,但激起他痛彻的反思,也激发了他的斗志。也许汽车出现时,马车是有意见的;如同北京有了网约车,出租车会反对。

中国人怎么看?当时我国即使做到200米,不少人就感到“有点夸张”了;500米,这不是“空中楼阁”吗,妄想“一步登天”?疯了吧?

“中国为什么不能做?”他口出“狂”言,骨子里不服输。他念兹在兹的星空梦—FAST,正是“快”的意思。“FAST就是他的生命,可以为之生、为之死”。“如果做不成,我宁愿去死”,即使他生气时的话,也无法不相信:那是他的真心话。

他抱定坦然赴死的决心,又怎会在意自己的身体!这才容易理解,他为什么有病不去治……看病需要“时间、金钱、院士”,这三大件他都没有,不愿排队浪费时间。虽然,如有院士头衔,可带来看病之利,但他绝不会降志辱身,低三下四去求。

天眼“不是能不能做成的问题,而是不论能不能做成,都要竭尽全力去做”,他的同事张蜀新终于明白了,也被感化了,“你坚持到最后一分钟,我跟你坚持到最后一分种”!

“你这个不起眼的小老头,一个普通人,竟然干了这么大一件不平凡的事,我早该对你刮目相看”“你是一个洒脱的人,可在FAST上,你拿得起,却放不下”“你不惜以命相搏,只为给年轻天文学家留下这观天望宇的利器”,就连他夫人彭家珍,也是在他逝去后,才痛彻心扉地领悟到的。

“他喜欢冒险。没有这种敢为人先的劲头,是不可能干成‘天眼’项目的”,国家天文台长严俊说。当然,这种狂,不是凭空而来的。

高考前,北京军校来招生,希望保送他,这在当时,是人人羡慕的好事。但他想都没想就拒绝了,还放出狠话,“除了清华、北大,我哪都不去”。招生老师一气之下和他打赌,高考过后会再回来,“看看你这么狂,到底能不能上清华、北大”。高考结束,那个老师还真的回来了,却失望地得知,他分数全省最高,如愿以偿。

-

詮釋雷鋒精神的戰場密碼兩個多月來,中國全民戰“疫”過程中所展現的諸多方面的道德進步。

詮釋雷鋒精神的戰場密碼兩個多月來,中國全民戰“疫”過程中所展現的諸多方面的道德進步。 -

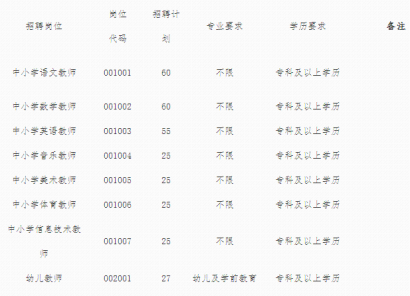

事业单位事业编!河北教师招聘上千人,快看岗位表○沧州盐山县聘选聘中小学教师155人 ○泊头市公开招聘合同制教师302名 ○沧州师范学院2018年工作人员招聘公告 ○大名县2018年度教育系统公开招聘教师1

事业单位事业编!河北教师招聘上千人,快看岗位表○沧州盐山县聘选聘中小学教师155人 ○泊头市公开招聘合同制教师302名 ○沧州师范学院2018年工作人员招聘公告 ○大名县2018年度教育系统公开招聘教师1 -

“槍听我的話,我听黨的話” 一支步槍寄托三代說話聲音清脆甜美,動作干淨利落,一雙靈秀漂亮的大眼楮,顯露出巾幗不讓須眉的果敢與干練。11月底,在無錫聯勤

“槍听我的話,我听黨的話” 一支步槍寄托三代說話聲音清脆甜美,動作干淨利落,一雙靈秀漂亮的大眼楮,顯露出巾幗不讓須眉的果敢與干練。11月底,在無錫聯勤 -

怀疑丈夫情人节在外鬼混 妻子把他的丁丁剪成条情人节又现“丁丁”历险记 前天是西方的情人节,但在这个寓意浪漫的节日里,不是所有情人都在甜蜜中过节。当日

怀疑丈夫情人节在外鬼混 妻子把他的丁丁剪成条情人节又现“丁丁”历险记 前天是西方的情人节,但在这个寓意浪漫的节日里,不是所有情人都在甜蜜中过节。当日 -

天津慧美汽车17款奔驰G5004X4向来都是一款特立独行的奔驰越野车系方方正正的最传统越野车外形设计以及遇着艰难路段都可以克服

天津慧美汽车17款奔驰G5004X4向来都是一款特立独行的奔驰越野车系方方正正的最传统越野车外形设计以及遇着艰难路段都可以克服