“你看FAST多漂亮”,他心里想得多漂亮,天眼才建得多漂亮。这样一个爱美、爱音乐、有个性的老爷子,还是个相当随性的老头儿。他爱抽烟、爱喝可乐,经常往西装口袋里装饼干,过段时间一看,都成饼干末儿了。

他声称不大与学生交流,给他们充分自由,但如果你挺能折腾,又有点儿绝活,他会另眼相待。他给学生发邮件,都自称“老南”,也让大家直接这么叫他。大伙儿私下里,却更爱喊他“老爷子”。学生给他编段子开玩笑,他不但不介意,还自己添油加醋渲染一番,活脱脱一个老玩童。

他讲年轻时传奇的人生经历,比如串联时跑遍祖国大好河山、去荷兰求学、在日本做客座教授等,其精彩细节让人“如痴如醉”。一开始以为他在吹牛,后来发现“能求证的,都是真的”。他的人生充满着执着、义气和随性,“太有意思了,我太喜欢了”,姜鹏沉浸在回忆中。

真实的未必那么完美,“我眼中的你,跟媒体报道的有不同,没有那么高大,也不是什么英雄。你就是我那个有鲜活灵魂,刚正不阿,正直善良,幽默风趣,有个性,有担当,也有许多缺点,把家当客栈,来去匆匆的甩手丈夫”,妻子的倾诉更为多面。

“有一次,家里的门把手松了,你让我修一下,我大为光火,冲你嚷:‘那是女人该干的活吗?’你笑嘻嘻地说:‘我眼睛看不见!’其实我并不真的怪你。你每每从单位回来,累得像一团烂泥,一头扎在沙发上,不消5分钟就昏昏睡去。我哪里忍心再支使你干那些杂七杂八的家务事”。

他有着孩童般的天真,“天眼”有6个支撑铁塔,每个建好时,年近七旬的他,总是“第一个爬上去的人”。几十米高的圈梁建好了,他要第一个走上去,甚至在圈梁上奔跑,开心得像个孩子。

2016年9月24日,启用典礼前一天,小车把重病后的他,带到天眼前。大家完全没想到他说,“你们就送到这里,让我自己走过去看”。“我们陪你过去”,他平静地摆摆手,早已热泪盈眶……

袁宏道说:“当其为童子也,不知有趣,然而无往而非趣也”。南老的泪与笑,源于天然,发乎内心。

待人“真诚”:南老为人坦诚率真。大家的回忆中,他有过几次痛哭。男儿有泪不轻弹,但看情谊有多真?但看用心有多深?

33岁时,他考上中科院研究生,要离开通化。上车后,出乎意料地失声痛哭。送他的两个工友说:“他一直哭到锦州沟帮子”。

读研后,他闷闷不乐。2个月后,他放弃读研回通化了!是舍不得工友?舍不得计算机研究?舍不得那个小家?后来厂里、亲友和校方软磨硬泡,他同意返校。他候车时,刘绍禹赶往车站,两人相见,放声大哭,还惊动了值班警察……

60岁时,一天夜里,张承民推开他办公室,看到他坐在地上,抱头痛哭,哭声非常压抑。“我可以退休了,没关系,可是我这些学生,他们怎么办?”“在这个满地都是黄金的年代,我这些学生在看星星……他们跟我跑山沟,做的这些跟现在的经济环境格格不入。他们怎么办?”“参加预研究的,还有那么多专家,怎么办?”

他在通化很出名,人缘很好。今年64岁的翟所增,到厂里工作时只有18岁,每天想的都是玩和野,可能误入歧途,是南老改变了他一生。“没有南仁东,就没有我的今天”“大哥无论从事业上,还是生活上,都对我帮助很大,就连我媳妇都是大哥帮我说成的”。

“他对我就像父亲一样,没有人比我从他那里得到的更多,我这一生是在他的庇护下走到今天”“2015年我给他打电话时,他声音是哑的。我问怎么了,他只说是感冒,叫我不要担心。没过几天,给我邮来一个大箱子,是给我买的好几套衣服和几双皮鞋。他当时身体那么差,心里还在想着别人”,翟所增欲哭无泪。

“他不仅才华横溢,还特别重义气”,张凤桐说,“有一年元旦我值班,他见我就说,你回家吧,家里3个孩子等着呢,我今天没事,就替你值吧!”张的爱人病了,要从北京买药,托别人买时忘了,便写信给他。从京回来的南老,家都没回,直接到张家,把药拿出来,并说“给大嫂治病的事,绝不能忘”。

-

詮釋雷鋒精神的戰場密碼兩個多月來,中國全民戰“疫”過程中所展現的諸多方面的道德進步。

詮釋雷鋒精神的戰場密碼兩個多月來,中國全民戰“疫”過程中所展現的諸多方面的道德進步。 -

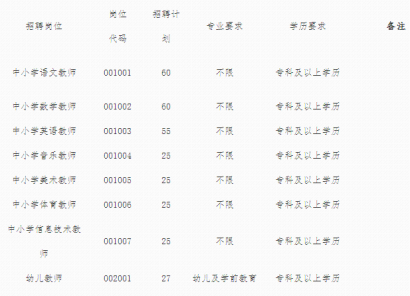

事业单位事业编!河北教师招聘上千人,快看岗位表○沧州盐山县聘选聘中小学教师155人 ○泊头市公开招聘合同制教师302名 ○沧州师范学院2018年工作人员招聘公告 ○大名县2018年度教育系统公开招聘教师1

事业单位事业编!河北教师招聘上千人,快看岗位表○沧州盐山县聘选聘中小学教师155人 ○泊头市公开招聘合同制教师302名 ○沧州师范学院2018年工作人员招聘公告 ○大名县2018年度教育系统公开招聘教师1 -

“槍听我的話,我听黨的話” 一支步槍寄托三代說話聲音清脆甜美,動作干淨利落,一雙靈秀漂亮的大眼楮,顯露出巾幗不讓須眉的果敢與干練。11月底,在無錫聯勤

“槍听我的話,我听黨的話” 一支步槍寄托三代說話聲音清脆甜美,動作干淨利落,一雙靈秀漂亮的大眼楮,顯露出巾幗不讓須眉的果敢與干練。11月底,在無錫聯勤 -

怀疑丈夫情人节在外鬼混 妻子把他的丁丁剪成条情人节又现“丁丁”历险记 前天是西方的情人节,但在这个寓意浪漫的节日里,不是所有情人都在甜蜜中过节。当日

怀疑丈夫情人节在外鬼混 妻子把他的丁丁剪成条情人节又现“丁丁”历险记 前天是西方的情人节,但在这个寓意浪漫的节日里,不是所有情人都在甜蜜中过节。当日 -

天津慧美汽车17款奔驰G5004X4向来都是一款特立独行的奔驰越野车系方方正正的最传统越野车外形设计以及遇着艰难路段都可以克服

天津慧美汽车17款奔驰G5004X4向来都是一款特立独行的奔驰越野车系方方正正的最传统越野车外形设计以及遇着艰难路段都可以克服