1958年得知毛主席在谈到“卑贱者最聪明”时,曾举他为例,他便迫不及待地自愿到中国科技大学开设应用数学系并兼系主任,还亲自授课,以培养骨干人才,为数学应用早打基础。

毛主席逝世后,华罗庚向党献出了他珍藏的毛主席亲笔遗墨信件,这些珍宝都曾给他增添了无穷的力量。

华罗庚 - 纪念馆华罗庚纪念馆新馆位于城南风景区,占地25000平方米,建筑面积2050平方米,是由东南大学教授齐康设计的一座现代纪念性建筑,展厅呈圆形,与外部向四面延伸的墙体构成类似数学直角坐标系,也象征华老立足圆点,多方发展的大师精神。

华罗庚纪念馆新馆2005年3月开工,总投资1000万元左右,2006年11月12日开馆。新馆包括报告厅、贵宾室等部分,陈列分为上下两层,大厅矗立华罗庚先生铜像,铜像后安置华罗庚夫妇合葬骨灰,设有复原的华罗庚故居,图文展板配合实物展出,另外加入幻影成像技术,表现华罗庚归国之前在美国普林斯顿大学与同学道别的一段情景。

展览共分六部分,分别是:第一部分:当代自学成才的科学巨匠;第二部分:我国知识分子的优秀代表;第三部分:著名的社会活动家;第四部分:精心扶持新一代成长的杰出教育家;第五部分:工作到生命的最后一刻;第六部分:华罗庚与故乡

展览反映华罗庚一生的事业与追求,体现出华罗庚激励后人的精神。此外,为配合中小学生兴趣,在展厅设有四处趣味数学游戏的触摸屏。

华罗庚纪念馆既是金坛市人民纪念华罗庚精神的家园,也是广大科技工作者缅怀华罗庚业绩、继承和发扬华罗庚精神的重要场所。

华罗庚 - 评价

毛泽东对华罗庚在科学上的这一创新曾给予高度评价,1964年和1965年两次写信给华罗庚,祝贺和勉励他“壮志凌云,可喜可贺”,“奋发有为,不为个人而为人民服务。”

著名数学家劳埃尔·熊飞儿德说“他的研究范围之广,堪称为世界上名列前茅的数学家之一。受到他直接影响的人也许比受历史上任何数学家直接影响的人都多。”华罗庚“华的存在比任何一位大数学家都更有其卓越的价值。”

美国数论学家莱麦尔说:“华罗庚有抓住别人最好的工作的不可思议的能力,并能准确地指出这些结果可以改进的方法。他有自己的技巧,他广泛阅读并掌握了20世纪数论的所有制高点,他的主要兴趣是改进整个领域,他试图推广他所遇到的每一个结果。”

王元先生说,从数学领域来说,大致分为两个:一个是分析,一个是代数。绝大多数的数学家一般只在其中一个领域里做出贡献,比如我自己,就是在分析方面。但华罗庚却在两方面都有很大的贡献;另外一方面,数学又分成纯粹数学和应用数学,华罗庚也是同时在这两方面都有很大贡献。

“我没有元老他们这么幸运,能够成为华老的入室弟子”,在中国科学院院士、著名数学家杨乐看来,没有成为华老正式的徒弟是一生的遗憾,“但在数学研究的道路上,华老确实深深地影响着我”。

美国著名数学史家贝特曼著文称:“华罗庚是中国的爱因斯坦,足够成为全世界所有著名科学院院士”。

被列为芝加哥科学技术博物馆中当今世界88位数学伟人之一。

被誉为“人民科学家”。

华罗庚 - 生平俗话说得好:“温室里难开出鲜艳芬芳耐寒傲雪的花儿,人只有经过苦难磨练才有望获得成功。”

1924年金坛中学初中毕业,但因家境不好,读完初中后,便不得不退学去当店员。

18岁时患伤寒病,造成左腿残疾。

19岁发表《苏家驹之代数的五次方程解法不能成立之理由》

1930年后在清华大学任教。

1936年赴英国剑桥大学访问、学习。 1938年回国后任西南联合大学教授。

1946年赴美国,任普林斯顿数学研究所研究员、普林斯顿大学和伊利诺斯大学教授,1950年回国。

历任清华大学教授,中国科学院数学研究所、应用数学研究所所长、名誉所长,中国数学学会理事长、名誉理事长,全国数学竞赛委员会主任,美国国家科学院国外院士,第三世界科学院院士,联邦德国巴伐利亚科学院院士。

1955年被选聘为中国科学院学部委员(院士)。

中国科学院物理学数学化学部副主任、副院长,主席团成员,中国科学技术大学数学系主任、副校长,中国科协副主席,国务院学位委员会员等职。曾任一至六届全国人大常务委员,六届全国政协副主席。曾被授予法国南锡大学、香港中文大学和美国伊利诺斯大学荣誉博士学位。主要从事解析数论、矩阵几何学、典型群、自守函数论、多复变函数论、偏微分方程、高维数值积分等领域的研究与教授工作并取得突出成就。40年代,解决了高斯完整三角和的估计这一历史难题,得到了最佳误差阶估计(此结果在数论中有着广泛的应用);对G·H·哈代与J·E·李特尔伍德关于华林问题及E·赖特关于塔里问题的结果作了重大的改进,至今仍是最佳纪录。

从20世纪60年代开始,他把数学方法应用于实际,筛选出以提高工作效率为目标的优选法和统筹法,取得显著经济效益。

1954,1958,1974年均被邀请到国际数学大会作报告(这是很高的荣誉),可惜均未被批准。

1985年6月12日在访日期间心脏病突发,在日本东京的大学讲坛猝然倒地,结束了他为祖国数学事业贡献不止的一生。

-

关于艺术的名人名言,你应该读一读!对于艺术的定义众说纷纭, 有人说艺术指通过巧妙的手法、构思, 带给人美的享受。 有人说艺术是个谎言, 但却是一个说真话的谎言。 我们来看看世界

关于艺术的名人名言,你应该读一读!对于艺术的定义众说纷纭, 有人说艺术指通过巧妙的手法、构思, 带给人美的享受。 有人说艺术是个谎言, 但却是一个说真话的谎言。 我们来看看世界 -

消息:9月发新品 两尺寸版本或另外新命名台湾《经济日报》从供应链获得消息表示,苹果 iPhone 6 将会在今年第三季度发布。新机有两大新特色,其中之一就是屏幕尺寸将增加至 4.7 英寸,另外供应

消息:9月发新品 两尺寸版本或另外新命名台湾《经济日报》从供应链获得消息表示,苹果 iPhone 6 将会在今年第三季度发布。新机有两大新特色,其中之一就是屏幕尺寸将增加至 4.7 英寸,另外供应 -

iOS 8概念:手势快速启动多任务和控制中心控制中心作为iOS 7主打功能之一,可以使用简单的手势快速访问很多选项,包括调整音量/亮度、是否开启WiFi等。不过iOS 7中的多任务管理界面开启方式没有

iOS 8概念:手势快速启动多任务和控制中心控制中心作为iOS 7主打功能之一,可以使用简单的手势快速访问很多选项,包括调整音量/亮度、是否开启WiFi等。不过iOS 7中的多任务管理界面开启方式没有 -

三星去年专利申请超2800项 达苹果10倍多2013年,三星的欧洲专利申请量达到苹果的10倍多。这是二者之间的专利“军备竞赛”升级的最新迹象。欧洲专利局的数据显示,三星在欧洲的专利申请量连

三星去年专利申请超2800项 达苹果10倍多2013年,三星的欧洲专利申请量达到苹果的10倍多。这是二者之间的专利“军备竞赛”升级的最新迹象。欧洲专利局的数据显示,三星在欧洲的专利申请量连 -

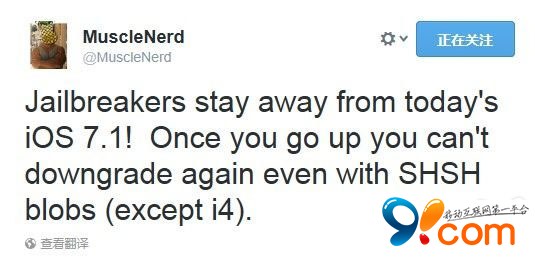

iOS 7.1已封杀evasi0n7:工具可能暂不更新正如我们之前所预想的一样,苹果今天发布的iOS 7.1 已经把 Evad3rs 的越狱工具evasi0n7 封杀。Evad3rs 成员肌肉男在第一时间提醒广大越狱用户:如果你还想要保

iOS 7.1已封杀evasi0n7:工具可能暂不更新正如我们之前所预想的一样,苹果今天发布的iOS 7.1 已经把 Evad3rs 的越狱工具evasi0n7 封杀。Evad3rs 成员肌肉男在第一时间提醒广大越狱用户:如果你还想要保