2004年建设部《市政公用事业特许经营管理办法》对于争议解决方式并没有直接规定,但也规定特许经营协议中应当包括争议解决方式的内容[3],这也表明特许经营协议的双方是可以协商选择争议解决方式的。依据2014年财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》第二十二条第二款“项目实施机构和中标、成交社会资本在PPP项目合同履行中发生争议且无法协商一致的,可以依法申请仲裁或者提起民事诉讼”的规定,PPP项目是可以诉讼或仲裁的。2015年的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第四十九条“实施机构和特许经营者就特许经营协议履行发生争议的,应当协商解决。协商达成一致的,应当签订补充协议并遵照执行”的规定,虽然没有直接规定可以诉讼或仲裁,但协商的表述,也表明合同当事人是可以协商选择仲裁或诉讼的。

但《行政诉讼法》及其司法解释出台后,PPP项目的争议解决方式较以往出现了巨大的扭转,从民事途径的救济转向了行政的救济,似已被限定在行政诉讼的范畴。

02

当前法律框架下争议解决方式的利弊分析

在《行政诉讼法》及其司法解释出台前,民事途径的救济从未被堵死,社会资本方可以通过诉讼或仲裁争取权益,但是,在《行政诉讼法》及其司法解释出台后,单一的行政诉讼体制带来了PPP项目权利救济的巨大困局。

若采用单一行政诉讼的模式,在现有行政诉讼框架下,对于社会资本方来说很难维护合法权益。一方面,政府方本身就处于一个强势地位,法院较容易受其影响。另一方面,若案件进入行政审理程序,不同于民事案件的审理,法庭对于纠纷的审理将不取决于PPP协议的约定,而是极有可能直接从政府方的行政行为是否有依据入手,一旦法院认定政府方的行政行为是有合法依据的,则社会资本方在行政诉讼项下的索赔请求也极有可能得不到支持[4]。当然,行政诉讼体制下,若社会资本方违约,政府方如何在现有行政诉讼的法律框架下进行权利救济也是一大问题。

若采用单一民事诉讼或仲裁的模式,协议双方处于平等的地位,均可以依据合同提起诉讼或仲裁,双方权利救济的途径都有保障。民事诉讼中法院虽然仍不可避免地受到政府方面的强势地位影响,但在责任及损失等的认定方面,因有协议作为依据,较行政诉讼而言简单一些。若是仲裁,则更加是在一个平等的地位上进行案件审理,更有利于纠纷的解决。但是,PPP项目中的行政许可等行政行为的合法性,在民事救济的途径中无法予以解决,也给民事诉讼或仲裁的审理带来了一定的困难。

(二)困局中的可能出路——选择性救济

虽然单一的民事诉讼或仲裁,总体上是对于社会资本方有利的,但是在现有法律框架下难以实现。单一的行政诉讼又不利于社会资本方合法权益的维护。因此,一个折中的办法就是将PPP协议中涉及行政许可等行政行为的权利义务关系和合同项下的民事权利义务关系相区分,对由此引起的争议,由当事人分别采用不同的救济方法,即选择性救济。

需要注意的是,《行政诉讼法》及其司法解释试图通过一些条文的规定,使民事法律规范成为行政诉讼案件审理的依据之一,这已经体现了一点选择性救济的特征,如《解释》的第十八条,“人民法院审查行政机关是否依法履行、按照约定履行协议或者单方变更、解除协议是否合法,在适用行政法律规范的同时,可以适用不违反行政法和行政诉讼法强制性规定的民事法律规范”。

但是这样的“选择性救济”,是法官审理时对法律适用的选择,而非当事人权利救济时的选择。于社会资本方而言,仍是在行政诉讼的框架下被动地进行权利救济,并非真正的选择性救济。

01

选择性救济的基础——请求权的不同

(1)选择民事诉讼或仲裁的请求权基础

政府方与社会资本方签订PPP协议,双方在PPP协议中就各自的权利与义务作出了详细的约定。因此,PPP协议的约定成为请求的基础,如果在PPP协议履行过程中,双方发生争议,双方均可以基于协议提出各自的请求。

(2)选择行政诉讼的请求权基础

-

消息:9月发新品 两尺寸版本或另外新命名台湾《经济日报》从供应链获得消息表示,苹果 iPhone 6 将会在今年第三季度发布。新机有两大新特色,其中之一就是屏幕尺寸将增加至 4.7 英寸,另外供应

消息:9月发新品 两尺寸版本或另外新命名台湾《经济日报》从供应链获得消息表示,苹果 iPhone 6 将会在今年第三季度发布。新机有两大新特色,其中之一就是屏幕尺寸将增加至 4.7 英寸,另外供应 -

iOS 8概念:手势快速启动多任务和控制中心控制中心作为iOS 7主打功能之一,可以使用简单的手势快速访问很多选项,包括调整音量/亮度、是否开启WiFi等。不过iOS 7中的多任务管理界面开启方式没有

iOS 8概念:手势快速启动多任务和控制中心控制中心作为iOS 7主打功能之一,可以使用简单的手势快速访问很多选项,包括调整音量/亮度、是否开启WiFi等。不过iOS 7中的多任务管理界面开启方式没有 -

三星去年专利申请超2800项 达苹果10倍多2013年,三星的欧洲专利申请量达到苹果的10倍多。这是二者之间的专利“军备竞赛”升级的最新迹象。欧洲专利局的数据显示,三星在欧洲的专利申请量连

三星去年专利申请超2800项 达苹果10倍多2013年,三星的欧洲专利申请量达到苹果的10倍多。这是二者之间的专利“军备竞赛”升级的最新迹象。欧洲专利局的数据显示,三星在欧洲的专利申请量连 -

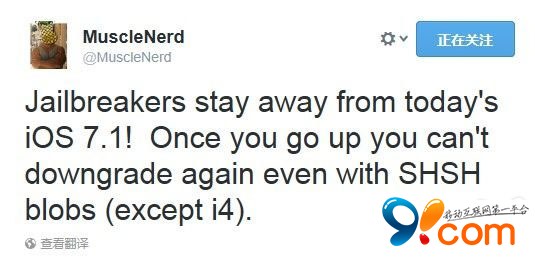

iOS 7.1已封杀evasi0n7:工具可能暂不更新正如我们之前所预想的一样,苹果今天发布的iOS 7.1 已经把 Evad3rs 的越狱工具evasi0n7 封杀。Evad3rs 成员肌肉男在第一时间提醒广大越狱用户:如果你还想要保

iOS 7.1已封杀evasi0n7:工具可能暂不更新正如我们之前所预想的一样,苹果今天发布的iOS 7.1 已经把 Evad3rs 的越狱工具evasi0n7 封杀。Evad3rs 成员肌肉男在第一时间提醒广大越狱用户:如果你还想要保 -

苹果正式发布iOS 7.1 提高稳定性及运行速度北京时间3 月11日凌晨,iOS 7.1 正式版终于发布。虽然它没有和新版本的iTunes 音乐节应用一起到来,但总算是符合了之前“音乐节之前发布”的说法。作为

苹果正式发布iOS 7.1 提高稳定性及运行速度北京时间3 月11日凌晨,iOS 7.1 正式版终于发布。虽然它没有和新版本的iTunes 音乐节应用一起到来,但总算是符合了之前“音乐节之前发布”的说法。作为