美国人何伟(Peter Hessler)在《甲骨文》开篇写到:“从北京到安阳——从当初的首都到被视为是古中国文明摇篮的城市——搭火车要花上六个小时。我坐在床边,无意不免难免觉得单调麻痹。窗外的景色如壁纸一样地频频:一个农人、一片田、一条路、一个乡村;一个农夫、一片田、一条路、一个屯子。这份频频的感到并不古怪。”

这样频频的风景在此前念书的时辰处处可见。每年从黉舍回到老家都会像何伟一样搭乘火车,那种单调反复的景物回顾犹新:一个农民,一片田、一条路、一个乡村——那些挺立在正北方田野中的有数屯子中,有一个就是我的家乡。多么的光景这些年有了什么样的变化呢,农人几乎看不到了,一片片的田地上很挺秀地出现了正在修筑的高楼,乡村愈来愈稀疏,越来越空无。到底上,我的家乡就像那位上海大学的博士的返乡笔记中说的情况,除了南北地理上的差异,情面与世俗并无二致,大一部分年轻人都进了城,一年在外,村中留守的凡是老人和孩子,纯真的庄稼人愈来愈少。

不有人再种庄稼:一方面是地分别得愈来愈少,我印象中,在十年前,村里每集团还能分到快要三亩地,现当今曾经不足一亩;另外,种地的收成愈来愈低,一年上来,刨去农药、化肥、浇灌等成本用度,所收获的食粮除去举家食用,其余售卖变成年公共币少的倒霉。对农人来说,吃饱饭也曾不是题目,手中没有钱花才是大题目。为了挣钱,只有脱离土地的羁绊,进城也罢,转行也罢,只有有阶梯可以挣钱,他们都会测验考试。

没有人再迷恋一亩三分地,妻子热炕头的简单生活。父辈是心有余而力不敷,没有人甘愿留守在乡村,赡养那一片庄稼地。更不要说那些血气方刚的青年人,皮相的大千天下太精采,诱惑无处不在,随处都满盈了可能性,而留下来只会渐渐枯凌。依照路遥同名小说改编的电视剧《普通的全国》中,孙少平高中卒业前夕,田晓霞请他在公营食堂用饭,特地告诫他说即便回到农村,也千万不克不及忘却念书:“无论怎么,千万不能摒弃念书!我恐怕我过几年再见到你的时刻,你已经彻底酿成了另外一总体。满嘴说的但凡吃;肩膀上搭着个褡裢,在石圪节街上瞅着买个低价猪娃;为几报柴禾大概一颗鸡蛋,与邻居打得头破血流。牙也不刷,书都扯着糊了粮食囤……”

这不是对乡村生活的争光,是活生生的理论,几多年亦如是,彷佛亘古未变。我们弗成能都有十足的自信,像诺奖书生切斯沃夫?米沃什一样说一辈子维持着一个小中央人的谨慎,那正是因为他去过了许多地方,反而不有成为一个世界主义者。而那些终生生活在乡村的人们,他们对生活的认知没法超过自己的一亩三分地,巴掌大的天空,他们不有其余决意。乡村生活与都邑生活的最大一致在于,前者只有一种渐渐萎缩、枯败、衰老的生活外形,接下去者最多供应了无数生活的可能性。

进城打工是农村年老人普遍决议的方式,对于那些已经安家立业,有了宝宝的人,他们更康乐决意在周围的县城做点小买卖,补助家用。这里最为吊诡的部门在于,对于那些进城的打工者来说,他们清楚城市并非他们的家乡,当他们远离了家乡进入鲜活的城市时,他们更加清楚是城市中的异类。当然一年大部分时日都生活在都会,可是城市只是暂留之地,是挣够钱都回身离开的地点。他们当然想留在都会生活,并且有不少人都获胜了,他们在都市拼搏了泰半生,买了房子,成家生子,从此成为这个都会的一份子,但是他们的影像仍然生活在乡村里,完全的都会人至少需要两三代人能力完成这个蜕变。而对于打工者来说,都邑是一个大写的他者,无论是情面险诈,文明差异,都邑政策,任务情况等等都让他们越发明白,他们不是这个都邑的一份子。我地点的都邑副本有大批的城中村,此中连系着数百万人的打工者,往年跟着城中村的拆建工作的开展,大局部的打工者遭到了心理上的驱赶。多么的事件无时无刻不默示他们,这个都邑与他们无关。以是,当他们攒够了丰裕的钱,就会义无反顾地回去,回到家乡去。

都市不是他们的家,但家乡亦是面目一新。这类心理上的扭曲很是奥妙,一方面是他们见到了城市的样子,都邑文白的回忆笼盖了原来童年乡村的回想,以是家乡亦非原来的家乡。他们需要重新建构一个切当自己保存的新的家,从城市回来离去的打工者最LOVE做的事务就是去乡村附近的县城买房,构建一个新家——尽管乡村隔断县城不过四五千米的间隔,但在心理上,他把自己酿成了一个城里人。这是拉动县城经济的首要驱动力。而另外一一部分从都市归来的打工者,用自己半生舍命打工的积贮,授室生子,从新在乡村假寓下来——他们会重新营建自己破旧的房子,大大的庭院,光彩夺目的门楣——哪怕一年到头,这个院子的屋子凡是空荡荡无人安歇,他们也要修葺起来。对这一一部分农夫老说,家,就意味着每一年春节归来休憩半个月的空屋子。只有在一年到头的春节,返乡的大潮才让空无的街道充塞了人群——正如另一方的城市,突然酿成为了一座空城。在乡村,春节前夜,县城中的各大墟市总是人满为患,副本身迹寥寥的摊位上都挤满了采办衣服、年货、吃食的人群。只有在这个时分,咱们才缔造原来周围有这么多的生齿,那儿那边都挤不下。

几近无人耽溺乡村生活,这就是现斯时农村的近况。变化无时无刻不再孕育发生,我印象最粗浅的部份在于,这种变化宛若是突如其来的,就好像原先亘古未变的古老生活方式,顿然被一种弱小的驱动力给冲破了,一下子所有的器械都开端流动了起来。一切坚忍的东西都消散了。你只有变化身手跟得上期间的步骤,一旦你停上来,你就会被期间扔弃。这类被时代裹挟着身不由己的变化,都市的上班族能感觉到,乡村生活的农夫同样深有了然,他们目之所及,耳之所闻,全都是这类物质与物质上的硕大落差。他们的恐惧越发积重难返,由于土地无所依托,这就象征着夺去了他们手中结尾的扶直稻草,只有转败为功,决然出走,根究新的糊口生涯方式,技能花样跟得上这类变化。

可以借用英国社会学家齐格蒙?鲍曼的术语,把这种变化的天下称之为“液态的变化全国”,顾名思义,液态的生活即是流动的生活,这是一种生活在永不注定的状况中,缺乏稳固性的生活状态。这种生活遍地弥漫着一种挥之不去的焦炙焦虑与恐惧,我们恐惊措手不及,畏惧跟不上潮水,畏怯被别人抛在反面,怯怯乔乔还没有初阶就曾经竣事。运动的生活,流动的是无数的恐惧,这是鲍曼对流动的古代性最为精准的体验。运动的生活暗示了一种概念:表层即是寄义的悉数。你不有多余的年华去追寻生活之下蕴含了的甚么。借用鲍曼的话说:这个世界中的一切但凡变更不居的,包孕咱们追寻的时尚与我们存眷的对象:“我们有妄图也有恐惧,咱们有指望也有厌倦,我们既弥漫希望,但又坐卧不安。咱们赖以营生以及为之策划未来的周遭环境也在接续变化。”在这个液态的今世全国上,所有的器械都片霎即逝,不变的惟有变化本身。

变化是我们这个社会中独一可以必然的器械,都市在变,乡村也在变。咱们都在追赶着自己的妄图与生活,不过是有的人完成了自己的胡想,有的人失败了。方才拿到欧逸文(Evan Osnos)的《野心期间》,这个书名描绘中国这个剧变时代恰到好处:“在中国,一度是集体合唱的国族论说,正割裂为十亿个故事——有血有肉、具备集团气质何况寂寞肉搏的故事。”这个期间是丑小鸭酿成白天鹅的期间,农妇的女儿可以起劲前途,由工厂流水线女工扶摇直长进入董事会,打工仔可以成立上市公司,煤矿工人的儿子可以影响时期的进程。恰是这些得胜的故事鞭策着一批批农民的儿子进入都会,他们也有自己的野心,不甘愿在乡村沉着有为,度过终生一生没世。可是伴随着这种野心的无论获胜兴许失败,无论都市仍是乡村,变化之后就再也回不去了。我们都酿成了自己家乡的异域人,一个急遽的过客,一个凭借春节的长期性触摸维持不变的假象的当代人。都会化过程把进城的打工者夹杂为城里人的同时,也将乡村同质化自己的影像。在我的家乡,行将发展的几个举措,就是在将来几年,把乡村羁糜在一起,抗衡迁居进城,然后将残存的地盘大范围承包莳植。这类农村强行城镇化的趋向很是显明,我们那个村子的得多地皮曾经被承包,并且没有人痛惜取得自己的地皮。这就象征着,如果你目下当今不被动探讨其他生活方式,日夕会被城镇化形式强行驱逐。与其小手小脚,倒不如主动求变。如果这种变化是无法阻挡和抗御的,为甚么我们还要惋惜这种变化呢?

乡愁是一种致命的浪漫,桑梓农歌生活的面前是若干的黑暗与酸楚,念旧若干好多是知识份子的强颜欢笑,以是我不绝对刘亮程和韩少功缮写的乡村系列散文漫溢了狐疑。哈佛的俄裔女学者斯维特兰娜?博伊姆给“念旧”一词下的界说是“对于某个再也不存在或者历来不有过的故土的神驰”。换句话说,在远方想家并非怀旧,然而假如你返回到了牵肠挂肚的家乡,却再也找不回抵家的感觉,那才是真实的念旧。念旧是一种丧失和位移,怀旧同时也是一种情感的冲动,物资的漂移,影象的沉溺,幻象的甜睡。儿时的一首歌总能打入耳心,不是因为它的动听,只是因为那首歌牵动了儿时的锦绣回忆。咱们所惦念的只是一种回忆的幻象,幻想的家乡。返乡的冲动一次次袭击着心里的栅栏,一旦等你按耐不住返乡的激动,把一种回首回头回忆中的梦游拉回清醒的现实,付诸动作的话,达观的情感会击溃你柔弱精力的防地,你日夕会创造追念中的家园早已千疮百孔,改头换面。换句话说,当那些人哀悼着乡村正在损失自己传统的时分,别忘了他们是在都邑窗明几净的房子里奋笔疾书。

2013年有一本书是何伟的妻子张彤禾(Leslie T. Chang)写的《打工女孩》,那本书让我觉得反感的地方在于,她先招认面临那些打工者时,“她是一个外人”,但她虚夸说,但“我碰着的每个人也都一样,恰是这种一起身份,让我们洞开了心扉,跨越了历史、教育布景,社会阶层的重重沿海,创立友情”。这是个一厢情愿的说法,你的社会阶级,教训后盾,华裔身份任何一个凡是不行跨越的要地本地,何况这个要地无心候不是你的考察对象设立的,而是你自己自动设立起来的。事实上,这本书给我最大的开辟是让我意想到,咱们这些受太高等教诲的乡村之子,与张彤禾的视角并没有二致,我们把自己变为了异域人。我宁愿认可这些打工者大可能是缄默的大多半,我们不有办法去只管即便客观的书写他们的故事。他们的故事与生活,他们所接受的磨难在翰墨的包裹之下都显得过于红润无力了。张彤禾颠末《打工女孩》所揭露的实际上,只不外是被紧密修饰的翰墨,强烈的主观视角,先入为主的结论,猎奇目光过滤后的的确幻觉。

换句话说,早在咱们离开了乡村以后,都变成了一个回不去的异乡人。无论是我们这些靠读书进入都会的人,还是那些很早就进入都市的普通打工者。我们之间面对乡村的经验并无二致,乡村被异化为了他者的眼光,回家是自我诱骗的幻觉。我们是城市的边缘人,家乡的他乡人,物资上无家可归的漂泊者。咱们与那些打工者之间唯一的差别在于,咱们会秘密、考订、注解自己的经验,而他们才是默然的行动者。他们的举止比我们更必要,由于正是他们携带着对于都会的经验和回顾回到乡村后,改变了乡村的风度。而我们只是吟唱着乡村的挽歌,在都市中持续生活、驰念,终生都在讨论那个回不去的家乡。

-

iPhone以旧换新进入加拿大:依然没有中国去年8月份,苹果官方正式在美国开启iPhone“以旧换新”服务(全称为iPhone重复利用及再循环项目(iPhone Reuse and Recycling Program),所有美国零售店都可参加该活

iPhone以旧换新进入加拿大:依然没有中国去年8月份,苹果官方正式在美国开启iPhone“以旧换新”服务(全称为iPhone重复利用及再循环项目(iPhone Reuse and Recycling Program),所有美国零售店都可参加该活 -

iPhone 5c有救了!涨势可观女性是消费主力最近,有一则市场研究调查报告显示,近三个月里欧洲的安卓手机占据市场近70%份额,iPhone则是19%,Windows Phone手机则是上升到10%。其中有趣的是,iPhone 5

iPhone 5c有救了!涨势可观女性是消费主力最近,有一则市场研究调查报告显示,近三个月里欧洲的安卓手机占据市场近70%份额,iPhone则是19%,Windows Phone手机则是上升到10%。其中有趣的是,iPhone 5 -

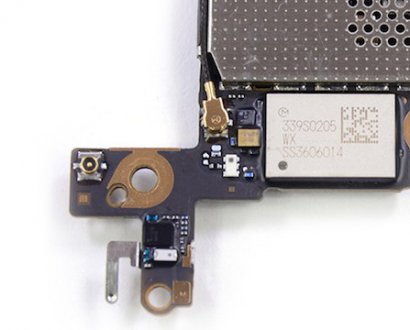

高通发布全新芯片 改善苹果设备Wi-Fi性能苹果供应商高通刚刚宣布推出新的5G Wi-Fi SoC 移动芯片,型号为BCM4354,支持802.11ac,2x2 多输入多输出(MIMO)技术,能改善未来iPhone 和iPad 的电源能耗。 苹果供

高通发布全新芯片 改善苹果设备Wi-Fi性能苹果供应商高通刚刚宣布推出新的5G Wi-Fi SoC 移动芯片,型号为BCM4354,支持802.11ac,2x2 多输入多输出(MIMO)技术,能改善未来iPhone 和iPad 的电源能耗。 苹果供 -

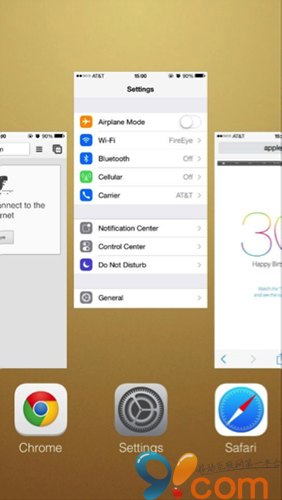

iOS7重大漏洞:黑客可窃取非越狱设备信息FireEye的研究员最近发现了多个iOS的漏洞:可以让黑客绕过苹果的应用审核并在用户的iOS设备上安装监控程序,安装后的监控程序可以在用户不知情的情况下

iOS7重大漏洞:黑客可窃取非越狱设备信息FireEye的研究员最近发现了多个iOS的漏洞:可以让黑客绕过苹果的应用审核并在用户的iOS设备上安装监控程序,安装后的监控程序可以在用户不知情的情况下 -

越狱大神Winocm 宣布年底将入职苹果工作今日从推特传来“令人遗憾”的消息,苹果再次挖走一名iOS 越狱大将。这次是Winocm。对于Winocm 大家并不陌生,他曾经跟 iH8Sn0w 和 SquiffyPwn 一起,带给我们

越狱大神Winocm 宣布年底将入职苹果工作今日从推特传来“令人遗憾”的消息,苹果再次挖走一名iOS 越狱大将。这次是Winocm。对于Winocm 大家并不陌生,他曾经跟 iH8Sn0w 和 SquiffyPwn 一起,带给我们