刚任务时往来过一个朋侪,关系很好,我们一块儿租了屋子,周末一同打球,他性格爽朗,和我极为聊得来,即是有些适度“自来熟”。

不下心看到了我的电话屏幕,会高声念出我的聊天记载,一小我私家哈哈大笑,自得其乐。

出门时要找我借衣服,把我的衣柜翻得一团乱,却从不踊跃收拾。

与其余友好一块会餐时,总是毫无牵记地说出我的糗事,他认为这是无伤腼腆的笑话,我却丢脸得浑身不是味道。

……

桩桩件件的大事,看着宛若不起眼,可千里之行;始于足下以后,却给这段本也许维持良好的关连加上了住手符。

后来我迁居到了另外一个都邑,和他无心肢解,相关反倒又从头亲昵起来。

他找我搀扶帮助做设计筹算,会自动和我谈好代价,我找他帮我先容资本,他也乐意办事。

其实认真想一想,我和他三观相合,本就相处恬逸,矛盾的来历其实在于“离得太近”。

每天住在一起时,总是不可防止地冒犯对方界线,生出些摩擦与抵牾,离得远些了之后,反倒最先了解“熟不逾矩”的原理。

想起陈道明谈起本身结交观时说过的一句话:

“人到掏心窝子时,就离吞并不远了。”

夙昔感觉好友人就理当不分互相,后来才发明,“隔断”才是对交情最有效的关怀。

知乎上有个标题问题:友好之间最好的外形是什么?

有个高赞回应说:没事偶尔支解,有事相互穷苦。

成人的友情,就该是正人之交,细水长流。

上一篇:人人都逃脱不了孤独的魔爪

下一篇:夫妻感情再好,也要留有余地

猜你喜欢

各种观点

热门排行

精彩图文

-

靠谱吗?恒泰投资受害者泪诉被骗经历!持续亏损骗靠谱吗?恒泰投资受害者泪诉被骗经历!持续亏损骗局曝光!

靠谱吗?恒泰投资受害者泪诉被骗经历!持续亏损骗靠谱吗?恒泰投资受害者泪诉被骗经历!持续亏损骗局曝光! -

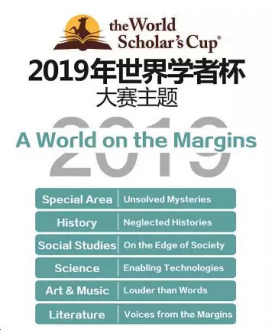

打破传统的最强学术竞赛深圳新闻网2019年4月27日讯 (记者 陈彬 ) 或许别人不能理解为什么一道数学题要花上一个小时去解开 , 为什么一个物理理论要费尽口舌去跟别人解释 ,

打破传统的最强学术竞赛深圳新闻网2019年4月27日讯 (记者 陈彬 ) 或许别人不能理解为什么一道数学题要花上一个小时去解开 , 为什么一个物理理论要费尽口舌去跟别人解释 , -

十一国庆亲子游哪些景点不挤又好玩?没几天就要国庆了,妈妈们是不是已经开始筹划行程,跟孩子来一场“轰轰烈烈”的亲子游了呢?小编这里提醒各位

十一国庆亲子游哪些景点不挤又好玩?没几天就要国庆了,妈妈们是不是已经开始筹划行程,跟孩子来一场“轰轰烈烈”的亲子游了呢?小编这里提醒各位 -

千山新屿 | 压轴加推,以墅敬人生千山新屿 | 压轴加推,以墅敬人生 龙湖,千山,联排,双珑,悠山郡

千山新屿 | 压轴加推,以墅敬人生千山新屿 | 压轴加推,以墅敬人生 龙湖,千山,联排,双珑,悠山郡 -

传播诚信文化 建设诚信人生7月30日,永善县人民检察院第三期文明讲堂在红光九年一贯制学校正式开讲,本次文明讲堂以“学经典、塑品行-诚信建设”为主题,邀请红光九年一贯制学

传播诚信文化 建设诚信人生7月30日,永善县人民检察院第三期文明讲堂在红光九年一贯制学校正式开讲,本次文明讲堂以“学经典、塑品行-诚信建设”为主题,邀请红光九年一贯制学